El síntoma de una comunicación política y social profundamente enferma

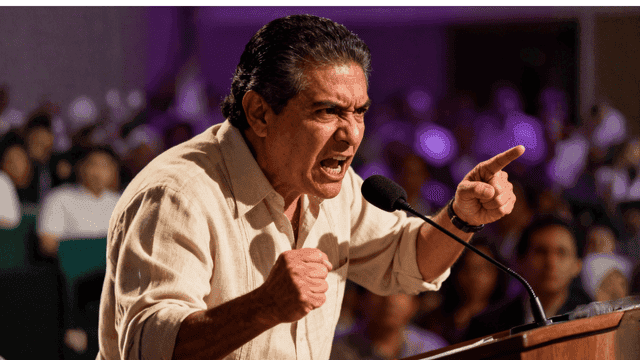

El caso de la renunciada señorita Antioquia, apenas cinco días después de haber sido nombrada, ha puesto sobre la mesa un debate urgente: el papel del lenguaje violento en la construcción o destrucción de nuestro país. Sus declaraciones, en las que dijo «dar bala» al presidente Gustavo Petro y al exalcalde Daniel Quintero, desataron una ola de reacciones que, paradójicamente, estuvo también cargada de violencia verbal. Este episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una comunicación política y social profundamente enferma.

La normalización de la violencia verbal

Desde la perspectiva de la programación neurolingüística, el lenguaje no es neutral. Las palabras que elegimos tienen el poder de reprogramar nuestra percepción de la realidad y, con ella, nuestras emociones y conductas. Cuando la ex señorita Antioquia planteó la hipotética pregunta sobre «dar bala» a figuras políticas, no solo expresó una opinión: activó en la mente colectiva patrones de agresividad que normalizan la violencia como respuesta legítima ante la diferencia ideológica.

La controversia aumentó rápidamente. El presidente Petro respondió llamándola «mujer violenta» y señalando que representaba una «cultura del fascio». El exalcalde Quintero afirmó que ella reflejaba «una cultura narco». Diana Osorio, esposa de Quintero, la acusó de promover un «magnicidio» y buscar «dejar huérfanas» a sus hijas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que sus declaraciones constituían «amenazas» que podrían inspirar a «un psicópata» a accionar un arma.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Cada una de estas respuestas, aunque surgidas desde la indignación legítima, perpetúan el mismo ciclo de violencia verbal que intentaban condenar. La programación neurolingüística enseña que cuando repetimos patrones de lenguaje agresivo —incluso para denunciar la agresión— reforzamos estructuras mentales de rechazo, división y hostilidad. El resultado es una sociedad cada vez más polarizada, donde el otro se convierte en el enemigo que debemos eliminar y el diálogo en un campo de batalla.

El círculo vicioso de la expresión violenta

Colombia atraviesa lo que los investigadores han denominado «el círculo vicioso de la expresión violenta». Este fenómeno se caracteriza por el uso reiterado de expresiones agresivas para deslegitimar episodios de discriminación o desacuerdo, generando una espiral en la que la violencia verbal se retroalimenta constantemente. En un país marcado por décadas de conflicto armado, esta dinámica no es solo retórica: tiene consecuencias reales sobre la seguridad y la vida de las personas.

El caso de la exreina ilustra perfectamente este círculo. Sus palabras, pronunciadas en un contexto de «humor» según ella misma explicó, fueron recibidas como apología a la violencia. Las reacciones no se hicieron esperar: denuncias penales por hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir, descalificaciones públicas desde el poder político, y un debate nacional que, en lugar de elevar la conciencia, profundiza las trincheras ideológicas.

Desde la mirada de la PNL, este tipo de comunicación violenta —entendida como aquella que ofende, aquí o daña, interna o externamente— tiene efectos devastadores sobre la mente colectiva. Genera confusión, angustia y culpabilidad en las víctimas, pero también refuerza en los agresores la percepción de que la hostilidad es una respuesta válida y efectiva. Se normaliza el maltrato, se minimiza su impacto, y se abre la puerta a un incremento progresivo de la violencia en todas sus formas.

Cuando la política se vuelve personal

Lo ocurrido con la Señorita Antioquia no es solo un problema de discurso político: es una manifestación de lo que se ha llamado «polarización ideológico-afectiva». Este fenómeno mezcla sentimientos negativos y agresivos entre ideologías opuestas con el lenguaje propio del conflicto armado colombiano. Petro y sus opositores intercambian acusaciones que no buscan construir puentes, sino eliminar al adversario simbólicamente.

La polarización, cuando es excesiva, genera rupturas del tejido social, naturalización de la violencia en las relaciones cotidianas y despliegue de mecanismos que obstaculizan iniciativas de paz y reconciliación. En sociedades expuestas a conflictos prolongados, como la colombiana, estos repertorios psicosociales facilitan la adaptación a dinámicas impuestas por la guerra, pero también obstaculizan la construcción de paz, manteniendo a la población dividida y reacia a la transformación.

Lee también Cambia la forma en que te hablas y cambiará tu vida

Los líderes políticos tienen aquí una responsabilidad ineludible. Cuando figuras como el presidente Petro, el exalcalde Quintero o cualquier líder de opinión responden con lenguaje cargado de emociones negativas, contribuyen —aunque no sea su intención— a la normalización de la violencia verbal y simbólica. Este tipo de discurso emocional exacerba los límites de la libertad de expresión y la democracia, apelando a la emotividad a través de la violencia como sostén de la desconfianza y la desilusión política.

El poder de la comunicación consciente

Como el lenguaje violento puede programar patrones de agresividad, el lenguaje consciente y empático tiene el poder de reprogramar la percepción colectiva hacia la compasión, la colaboración y la paz. La comunicación no violenta, desarrollada por el psicólogo Marshall Rosenberg, ofrece herramientas concretas para transformar los conflictos en oportunidades de conexión y crecimiento.

Este enfoque se basa en cuatro componentes esenciales: observar sin juzgar, identificar y expresar sentimientos genuinos, reconocer las necesidades subyacentes y formular peticiones claras y realizables. En lugar de decir «eres una mujer violenta» o «promueves la cultura narco», la comunicación no violenta invita a expresar: «me siento preocupado cuando escucho palabras que sugieren violencia, porque valoro la seguridad y la paz. ¿Podrías explicarme qué buscas con esas palabras?».

Este cambio puede parecer sutil y tonto, pero tiene efectos profundos. La comunicación consciente conecta el corazón con la cabeza, la lógica con la emoción, creando armonía y comprensión. Reduce los malentendidos, facilita el vínculo y fomenta la empatía y el respeto mutuo. Sobre todo, desactiva el círculo vicioso de la expresión violenta, cortando de raíz la espiral de agresiones y contraagresiones.

Es urgente desactivar los discursos del odio

Colombia necesita con urgencia un pacto nacional para sacar el odio del discurso público. Como señaló el senador Carlos Alberto Benavides, «debemos desarmar la palabra y entrar al lenguaje del amor para lograr una Colombia libre de violencia». Esto no significa silenciar el debate político ni renunciar a la crítica: significa comprometerse con una comunicación que, incluso en el desacuerdo más profundo, preserve la dignidad del otro y rechace la violencia como herramienta de persuasión.

Las estrategias regionales de protección colectiva serán eficaces solo si se acompañan de acuerdos e iniciativas nacionales de desactivación de los discursos de odio, fanatismo y estigmatización. Instancias como la Comisión de Paz del Congreso, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Consejo Nacional de Paz deben liderar esta conversación urgente.

La comunicación, cuando se utiliza con propósito y autenticidad, se convierte en una fuerza poderosa para la transformación social. No se trata solo de transmitir información, sino de escuchar con atención y responder desde la empatía. Esta práctica genera espacios de diálogo donde florecen soluciones colaborativas y se fortalece el tejido social.

Cuidar las palabras es cuidar el país

El caso de la señorita Antioquia, más allá de los juicios contra ella, es una invitación colectiva a la reflexión. En un país donde el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay aún está presente en la memoria, donde los líderes sociales son amenazados y asesinados, y donde la violencia política sigue siendo una realidad, no podemos darnos el lujo de normalizar el lenguaje violento.

Cuidar las palabras no es un acto de debilidad ni de censura: es un acto de responsabilidad social. Es reconocer que nuestro lenguaje tiene el poder de construir o destruir, de sanar o de herir, de acercar o de alejar. Desde la programación neurolingüística sabemos que cambiar el lenguaje es cambiar el pensamiento, y cambiar el pensamiento es cambiar la conducta.

Lee también Ten cuidado con lo que dices

Colombia está en un momento decisivo. La democracia, la libertad y el futuro del país están en juego. No podemos permitir que los discursos cargados de odio y división sigan envenenando el debate público. Cada ciudadano, cada líder, cada comunicador tiene la responsabilidad de elegir conscientemente sus palabras, sabiendo que cada una de ellas es una semilla que germinará en la mente colectiva.

La moderación del lenguaje no es silencio: es sabiduría. Es entender que la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en la capacidad de dialogar desde la diferencia con respeto y empatía. Es apostar por una comunicación que, como el aceite perfumado y el vino bueno de la parábola del buen samaritano, alivia el dolor en lugar de profundizarlo.

En última instancia, cuidar las palabras es cuidar el país. Porque un país que aprende a comunicarse sin violencia es un país que aprende a convivir en paz. Y esa, sin duda, es la transformación más urgente y necesaria que Colombia necesita.