A la mesa con los muertos: rituales de memoria que desafían el olvido

El Día de los Muertos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, es mucho más que una fecha para honrar a los muertos. Es una celebración de la vida y la memoria en la que altares, flores y procesiones nocturnas reafirman el vínculo entre vivos y difuntos. Desde los coloridos altares mexicanos con cempasúchil y pan de muerto, hasta las procesiones de animeros en los cementerios colombianos, la tradición revela una visión latinoamericana de la muerte que se resiste al olvido. A la mesa con los muertos: rituales de memoria que desafían el olvido

Una herencia milenaria

Las culturas latinoamericanas concebían la existencia como un ciclo cósmico, en el que la muerte era transformación y renovación. Entre los mexicas, el destino de las almas no dependía de las acciones morales realizadas en vida, sino del tipo de muerte que había experimentado cada persona.

Quienes perecían en combate o en sacrificio ritual, así como las mujeres que morían durante el parto, consideradas guerreras por enfrentar la batalla del nacimiento, acompañaban al sol en su trayecto celeste convertidos en colibríes durante cuatro años.

Los que fallecían por causas relacionadas con el agua o fulminados por rayos llegaban al Tlalocan, el paraíso acuático del dios Tláloc, lugar de abundancia y esparcimiento perpetuos. Las festividades para honrar a los muertos se realizaban en el periodo de la cosecha del maíz, simbolizando la relación directa entre los ritmos de la naturaleza y la permanencia de los antepasados en la vida cotidiana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Con la llegada de los conquistadores, las prácticas indígenas convivieron y se fusionaron con las celebraciones europeas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, dando origen a rituales que mezclan oraciones por las ánimas del purgatorio con la veneración de los antepasados. El resultado es un calendario ritual que, cada año, renueva el vínculo entre los vivos y sus muertos.

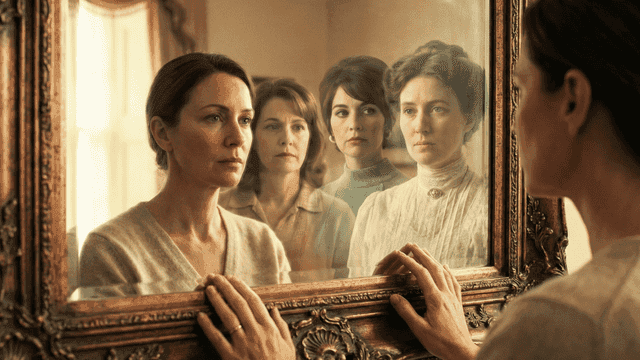

México: altar, color y hospitalidad espiritual

La fiesta mexicana de Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. De acuerdo con la creencia popular, en estas fechas los espíritus de los difuntos regresan a visitar a sus familias, atraídos por los colores, aromas y sabores preparados especialmente para ellos.

El altar es el centro de la ceremonia. Organizado por niveles, representa el tránsito del alma y combina elementos indígenas y cristianos, como imágenes de santos, la comida favorita de la persona fallecida, sal para la purificación y, en lo más alto, fotografías de los difuntos. Destacan el pan de muerto y la flor de cempasúchil: el primero, con su forma circular y decoraciones alusivas a huesos y cráneos, simboliza el ciclo de la vida y el placer de compartir; la segunda, con su color amarillo y su aroma intenso, sirve de guía para que las almas encuentren el camino a casa.

En los altares tampoco falta el papel picado, que representa el aire y, gracias a su colorido y movimiento, conecta los distintos planos de la existencia. Los cementerios, durante la noche, se transforman en lugares de vigilia, música y luz, donde las familias se reúnen a esperar el regreso de sus seres queridos entre oraciones, relatos y comidas tradicionales.

El Día de los Muertos, lejos de ocultar o huirle a la muerte, la integra a la vida cotidiana con respeto y creatividad. En la cultura mexicana, la calavera es símbolo de identidad, humor y reflexión. Y la fiesta es una oportunidad para recordar y celebrar la vitalidad de quienes ya no están.

En Colombia el animero es la memoria activa

En municipios de Antioquia y Atlántico, Colombia mantiene la figura del animero que asume la labor comunitaria de interceder por las ánimas del purgatorio a través de procesiones nocturnas. Además de ser tradición religiosa, es un acto de resistencia simbólica frente al olvido.

En Copacabana, Cisneros y Puerto Berrío, el animero recorre las calles a la medianoche, campana y libro de rezos en mano, invitando a los vecinos para que recen en favor de las almas de purgatorio. La comunidad participa en silencio desde el interior de sus casas, con la certeza de que la vigilia protege tanto a los vivos como a los muertos.

En Puerto Berrío, esta práctica se convirtió en un acto de solidaridad hacia las víctimas NN del conflicto armado, cuyos cuerpos eran recuperados del río Magdalena. Al adoptarlos simbólicamente, poniéndoles nombre, aliviando su soledad y rezando por ellos, la comunidad dignifica a los desaparecidos y convierte el rito en un acto de memoria colectiva que desafía los intentos de borrar el pasado.

Lee también Un culto que nace de la devoción y el misterio

En Tubará, Atlántico, la fiesta se celebra el 23 de noviembre y fusiona con las fiestas patronales. El cementerio se convierte en centro ceremonial, donde los “bollos de angelito”, las flores y las velas blancas evocan la pureza y guían el tránsito de las ánimas.

Aquí, la muerte nunca es el final: las oraciones, las ofrendas y el encuentro comunitario permiten continuar el vínculo con los difuntos, reafirmando que la memoria protege y dignifica.

Un ciclo espiritual compartido

La comparación revela una visión latinoamericana que concibe la muerte como continuidad y regreso. En México, el ciclo del maíz y el altar de colores dan forma a la hospitalidad hacia los antepasados. En Colombia, la figura del animero y los rituales de adopción de NN son expresión de una memoria activa y resiliente.

Ambas tradiciones integran el catolicismo en diálogo con saberes ancestrales, adaptando las creencias del purgatorio y el retorno espiritual a modelos de convivencia y resistencia comunitaria. El resultado es una ética colectiva que celebra la vida, honra a los ausentes y transforma el dolor en acción sanadora.

En un mundo que tiende a medicalizar y ocultar la muerte, estas prácticas ofrecen una perspectiva diferente. La muerte se integra a la vida, al ciclo de los cuerpos y la memoria, recordando que el verdadero final solo llega cuando dejamos de recordar y de celebrar la existencia compartida. A la mesa con los muertos: rituales de memoria que desafían el olvido.